ドラマーのリーダーバンドらしからぬ我々

2020-03-30

ドラマーのリーダーバンドは世界各国いろいろあると思いますが、ジャズの場合はアート・ブレイキーのメッセンジャーズのようなトランペット・サックスを擁する5人編成だったり、もっと増員してバディ・リッチのようなビッグ・バンドだったりのイメージが強いかと思います。

ビリー・コブハムはエレクトリックな仕様で大音量・大編成をやっていましたね。

このドラマー達は、ひたすらに叩きちぎれるシチュエーションを自ら作ったと言えます。ドラムソロも長い長い!

一方スティーヴ・ガッドはひたすらにグルーヴするガッド・ギャングをやっていました。トリッキーなリズムパターンはあまり出てこないです。

僕が大尊敬している作曲家志向のジャック・ディジョネットは、スペシャル・エディションという不思議な5人・6人編成をやっていました。レスター・ボウイに多大な影響を受けたそうです。

僕の場合はピアノ・トリオだった。まあ、編成が先にあって伊藤志宏と織原良次に声をかけたのではなく、彼らとユニットをやりたくて結果的にピアノ・トリオになったんですが。

そして、ドラマーのバンドではあり得ないくらいドラムソロが無いです(笑)。別にソロが嫌いなのではなく、このTrio Zeroでは常に作曲者目線なので、自分の曲にはドラムソロが必要無い事が多いからです。

そもそも、即興アドリブは楽曲の一部、楽曲のためのものという考え方なので、ジャズ・ミュージシャンの中でも少数派の楽曲主義者なんだと思います。

うーんもっと言うと、打楽器で音楽に参加する時ソロと伴奏の区別がもともとあんまり無く、境目が曖昧なまま音楽に参加するのが好きで、最もわがままが実現できる自分のリーダーバンドでそれをやっているという事です。

自分で料理作ると最高に自分の好きな味付けにできるんだぜ!って事ですな。

↓あ、製麺からやっています。

2012年、東日本大震災から1年程してTrio Zeroは「一時解散」という、微妙な表現ですが無期限活動休止しました。その時の心境を個人ブログの第一記事にしてあります。

http://mh-ob.blogspot.com/2012/11/trio.html

震災直後、都内は計画停電による電車の間引き運行等が影響し、演奏の現場は軒並中止、ライブどころではない状況でした。正直に言うと「ああ音楽は一番最初に必要なくなるんだな」と実感しました。

一方で「こんな時こそ音楽の力を皆さんに!」というキャッチコピーを前面に掲げて各地で活動するミュージシャンも沢山いました。活動は素晴らしいと思いますが、キャッチコピーには違和感を感じていました。それ押し売りなんじゃないの?

それから半年後くらいのライブで、対バンの某弾き語りのシンガーさんの歌をボーッと聴いていた時のこと。震災をテーマにした歌でした。

歌詞から当時の様子を思い出すのですが、溢れてくるのは自分が体験した事。音楽が直接刺さるのではなく自分の中から材料を拾い妄想や記憶が膨らんでいく事を体感しました。

その時「音楽の力ってすげえ!」と思ったのです。

震災後、音楽は生きていくのに必要ないと世間から言われたように感じて、いじけてすらいましたが、音楽は「きっかけ」としてもの凄い力を発揮するんじゃないか?

無期限休止中もTrio Zeroの過去のライブ録音はよく聴いていました。聴けば聴くほど音楽でやりたい事が膨らみ、妄想が拡大しました。

よし、Trio Zeroは史上最強のきっかけ作りをしよう!と活動再開を決意しました。

なので、我々は「俺らの音楽きいてきいて、集中して!」は無いし、分散して妄想が始まったらどうぞそちらに行って下さい。音楽は音を出した瞬間に作り手の手を離れるので、どのように扱ってもらっても構いません。

ただし史上最強のきっかけはいつでも用意してあります。

ありがたい事に、「聴いて聴いて!」な承認欲求が垣間見えた第1期より、きっかけ作りの音楽になった第2期以降の方が物理的にお客様が増えましたね。聴いて聴いての頃の方が集客は努力して血迷った行動にも出ていましたが、やっぱり現場でやる事(演奏)がナンボだと思います。

ジャケットデザイン・デザイナー紹介

2020-03-23

さてCDを作るにあたり、重要なのが「ジャケット」です。

近年はネット配信が大分浸透し、CDは売れない時代と言われています。自分はレコード販売店に行く機会は減り、地方に住んでいるため配信サービスを大変有り難く利用させてもらっています。

一方で自分は20年以上もCD愛好家でもあるため、録音物はやはりCDとして作品にしたい思いがありました。中身の音源とともに愛着があるのがジャケットです。これは配信では味わえません。「ジャケ買い」って本当にありますので。

ではTrio Zeroの1st CDジャケはどうするか?

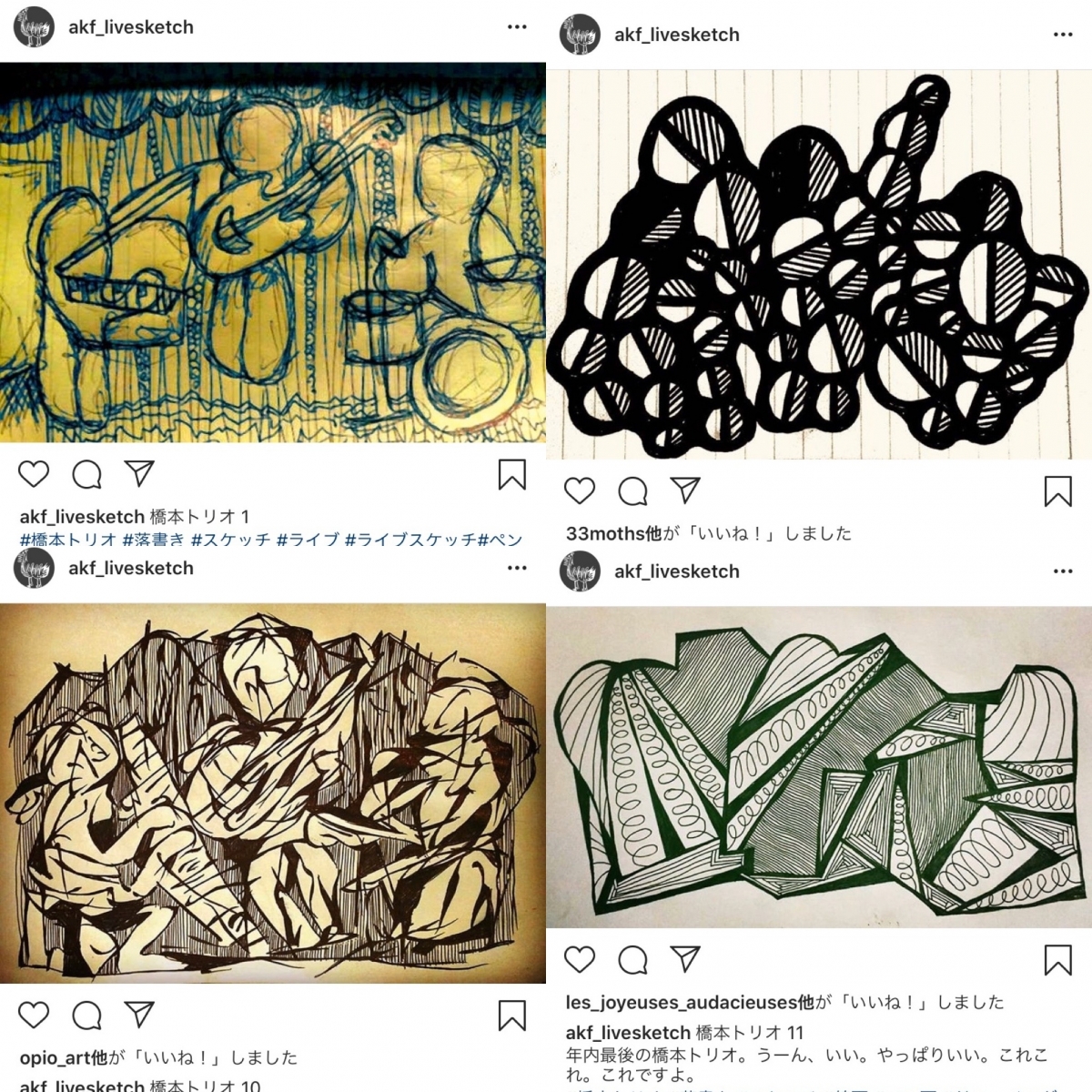

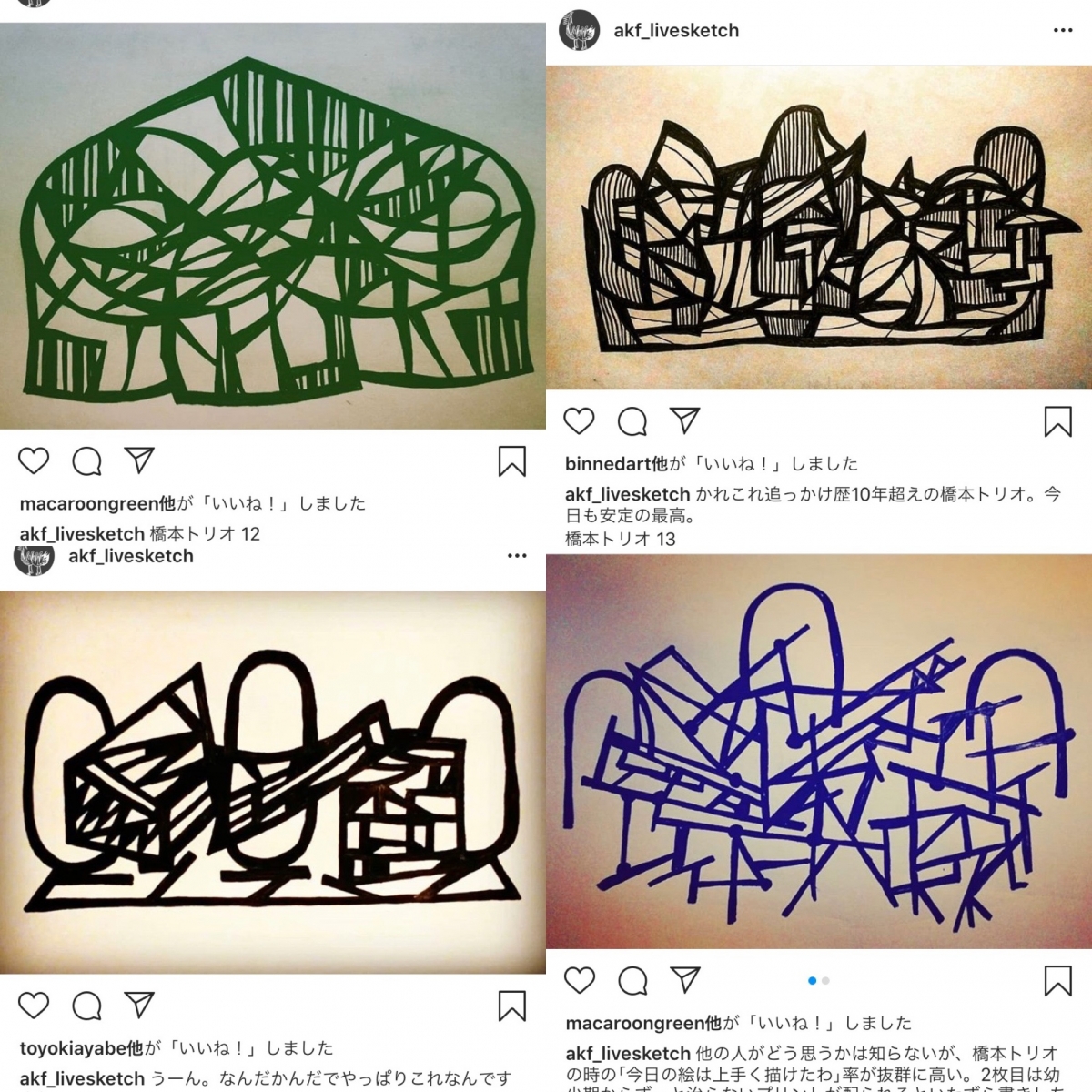

写真というイメージが無く絵がいいと思っていましたが、なんと10年以上に渡りTrio Zeroライブ時の客席に絵を描きながら聴いてくれているイラストレーターの方がいます。

フクハラアキコさん。先日の3/11にも来て下さいました。最初のTrio Zeroロゴ入りのものが3/11ライブの絵です。

様々なライブを聴きながらイラストにし、インスタにライブスケッチのアカウントがあります。

https://www.instagram.com/akf_livesketch/

この中からTrio Zero=橋本トリオ分をピックアップして画像にまとめました。これで2年分、第3期橋本トリオですね。

アキコさんは遅らく第1期2006.7年から僕らのライブは皆勤なので、数えきれない程のスケッチがあると思います。

普段ライブをしている会場で録音するわけだし、いつも客席でイラストにしてくれている人にジャケットデザインをお願いするのは極めて自然な事です。結果的に、10年以上にわたりジャケットデザインのモチーフがあった、という事になりました。プロの絵描きさんでは誰よりも我々の音を知っている人です。

というわけで、ジャケットはフクハラアキコさんにお願いする事にしました。

過去にも伊藤志宏・北田学のaudace(https://avec-audace.bandcamp.com/album/laperirostum )、Pascoal project(https://diskunion.net/jazz/ct/detail/1006453812)のジャケットも手掛けています。

ライブスケッチのページに他のたくさんのライブの絵がありますが、聴いているライブの趣味がいいなあ、と個人的に思います。Trio Zeroは比較的抽象的で曲線的、しかも3人が繋がっている事が多く、これは演者側のイメージに近いです。逆にくっきりと楽器の姿と3人の姿が見えている日はどうなっていたんだろう?と興味が湧きます。

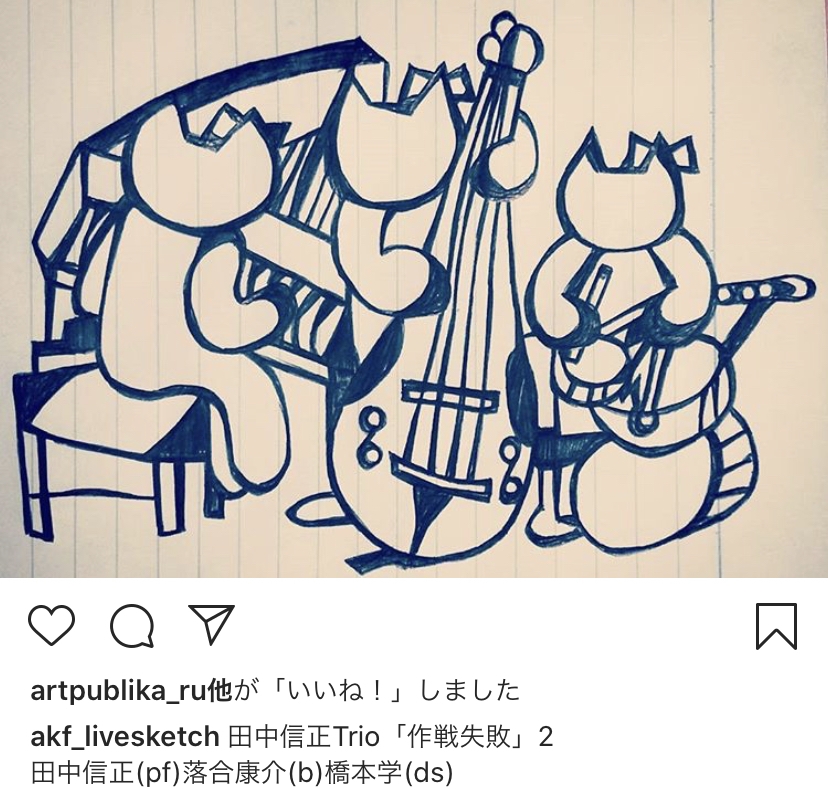

最後に貼った一枚は自分が参加している田中信正"作戦失敗"trio。「キティ組曲」をやっているシーンに違いない絵です。

もちろんライブスケッチ以外にも沢山作品がありまして、アキコさんの様々な作品がネット上で見られます。

日常の作品集

https://www.instagram.com/akf_artwork/

Twitter作品アカウント「ポチぶ堂」

https://twitter.com/pochibudou

作品販売ページ

https://minne.com/@pochibudou

Lineスタンプ

https://store.line.me/stickershop/product/1388210/ja

最新のTrio Zeroの絵は巨大な氷山のよう。このままレコーディングまでするの漂流か!? ↓ ↓

今まで取り上げたカヴァー曲(アルバムには入れない予定ですが)

2020-03-21

ジャズの場合即興部分が多いため、気軽にカヴァー曲を演奏します。多くの場合はジャズ・プレイヤーが良くやるスタンダードと言われる古い曲ですが、Trio Zeroの場合はもっと節操なく様々なジャンル・時代から曲を取り上げます。

最も頻繁に演奏したのは結成のきっかけになったHermeto Pascoalの「Bebe」とSteve Swallowの「Falling Grace」、「Ladies In Mercedes」です。

Ladies In Mercedes 動画

https://youtu.be/Xlj6dmcgWBM

ジャズ・スタンダードでは「U.M.M.G」とか「Unforgettable」「I loves you,Pogy」をやりました。でも15年でその3曲か、あと1曲ギャグでブルースかビバップやったなあ。

ヨーロッパ・ジャズではTrio Zero結成初期にJohn Taylorの「Phrase One」をよく演奏していました。まだ当時は、好きな音楽を踏襲しようとしていたかもしれませんが、オリジナル曲を演奏するようになってからはそれも無くなりました。

恐らく他のプレイヤーがカヴァーしないであろう曲はPeter Gabriel「Mercy Street」とSting「The Wild Wild Sea」でしょうか。この2曲は、ただ僕が好きな曲、というだけの理由です。「Mercy Street」はHerbie Hancockの「New Standard」で演奏されていますが、New Standardsフルメンバーでのライブを1996年に河口湖で見て大きな影響を受け、コンセプトごと後々に影響を受けてしまいました。

ただしカヴァー曲を演奏するのはごく稀で、ほとんどのライブではオリジナルしか演奏しません。

ただ1曲、ドラムが最初にできた曲

2020-03-20

以前お話しした通り、僕が作曲する時、自分がどんなドラムを演奏するかのイメージはほぼ無いです。メロディと和音と、簡単なグルーヴ(16ビートかスウィングか、ジャジーなeven 8か)しか現場に持って行きません。

ただし1曲だけ「こんなドラムが叩きたい!」ために作った曲、それが最新曲「13 years」です。

こんなドラムとは「3点セットのみの複雑ランダム系16ビート」とでも言いましょうか。

ルーツはまず、タワー・オブ・パワーのデヴィッド・ガリバルディです。

https://youtu.be/saPLtJEsJcs

この曲、ジャズ研時代にコピーバンドやりました。

次にハマったのが、最近の話。マイク・クラークというドラマーにハマりました。

ジャズお好きな方ならご存知の曲かもですが、ハービー・ハンコックの「アクチュアル・プルーフ」のドラマーです。

https://youtu.be/i-3v0NN3FNo

信奉者の多いガリバルディに対してマイク・クラークを信奉するドラマーに出会った事がなく、その理由は、あまりにもランダム・分析不能というか「コピーしたくなるような決まったフレーズが見当たらない」という事かなと思われます。

僕は今頃ハマっちゃいました。

なんつうか、「バックビートって何?」みたいな常軌を逸したランダムさで、「カメレオン」等で聴けるハービー・メイソンのドラムの方がよっぽど真人間に感じます(笑)。

まあでも、別にコピーしたわけでもなく、「13 years」のドラムは「こんな感じのランダム16ビート」を橋本学フィルターで演奏していて、そのドラムの感じから曲を作っていった当バンド唯一の曲です。

先日のダイジェスト動画の冒頭の曲が「13 years」です。↓

https://youtu.be/__O3assJOes

梨木香歩さんと橋本学オリジナル曲(梨木香歩シリーズ)

2020-03-19

Trio Zeroのレパートリーに「洞の宴」というバラードの曲があります。

作曲して、トリオのライブで初演しましたが、その後志宏が「洞の宴ってさあ、こんな世界なんじゃない?」と一冊の小説をプレゼントしてくれました。梨木香歩「家守綺譚」この最後の章の話がまさにイメージにぴったり。というか、曖昧なままの世界観を見事に具現化・文字化してくれた、とすら思いました。小説家ってすげえ!

植物とともに淡々とストーリーが進む梨木香歩さんの世界にハマり、一番売れた小説「西の魔女が死んだ」を読みました。これは短い小説なんですが、9割8分くらい淡々と、残り2分くらいでドラマチックに展開して大号泣というストーリーに多いに感銘を受け、このストーリー展開からそのまんま作曲してみたのが「Witch W→E」です。

ジャズの曲は頭と終わりに同じメロディが出てくる事が多いですが、この曲はストーリー展開上全く違うメロディを作りました。

梨木さんの小説は他にも読みましたが、「裏庭」という、もうわけのわからないファンタジー大作がありまして、途中に主人公と友人の男女がひたすら落下していくシーンがあり、落下しながらなぜか会話しているのですが

「私たち、もうどのくらい落下しているかしら?」

「そうだね、一万年ぐらいかなあ」

このセリフにグッときて「一万年落下」という曲も書きました。久々に演奏したら展開がエグいですねえ(笑)。

こちらの動画の1.04くらいから。↓

https://youtu.be/__O3assJOes

ドラムソロというより、ミニマルミュージックなイメージです。

「Witch W→E」と「洞の宴」は本編CDに入れます。「一万年落下」はクラウドファンディング用の特典音源にしようかと思っていましたが、先日のライブの手ごたえから現在本編入りを検討中です。

お蔵入りになった橋本オリジナル曲(譜面紛失)

2020-03-19

15年のTrio Zeroの歴史の中で、お蔵入りになった橋本オリジナル曲が3曲あります。

・「スカイフィッシュ」

"スカイフィッシュ(英: Sky Fish)とは、長い棒状の身体を持ち、空中を高速(280km/h以上)で移動する、とされている未確認動物(UMA)。欧米では、その棒状の形態からフライング・ロッド (Flying Rods) あるいは単にロッド (Rod) と呼ばれることが多い"(Wikipedia)

UMAですね。僕の曲タイトル「セントエルモの炎」「ブロッケンの妖怪」も今は科学的に解明された自然現象ですが、古代ではオカルト扱いされていました。オカルトに親しんだ小中高時代を送ったため、現代のオカルトに着想を得た曲です。

速い16ビート、米国のバンドYellowjacketsに多大な影響を受けた事を白状します。

サビができないままライブに持ってきて、それが自分で物足りなくてやらなくなりました。

譜面もどっかにいっちゃった。

最近、ピアニスト葭葉愛子さんの「フライング・ヒューマノイド」という曲をやりまして、なんか親近感。

・「分岐点」

暗い8ビートからブロークンな16ビートに移行する曲。ベースの8分音符にいちいち休符を混ぜるようお願いした覚えがあります。

後に発覚したのは、志宏のオリジナル曲のメロディをモロにパクってしまっていた事(笑)。無意識に!

あー、それがわかってからやらなくなったかも。盗作疑惑検証をライブ中に暴露しました(笑)。

これも譜面がどっかにいっちゃった。

・「鳥獣戯画」

ちょっとカリビアンなビートとメロディ。ラ・バンバみたいな。しかし意表をつく6/8へのリズム・モジュレーション。

タイトル好きなんだけどなあ。コード展開の無さに自分で飽きてしまって2・3度やってお蔵入り。

これは都心の日照ゼロのアパートから江戸川区葛西の日照100のアパートに引っ越しして、日光に大感動して書いた曲です。

ラーメン食べ過ぎて身体壊して、引っ越しして綺麗なキッチンで自炊を始めて心機一転したタイミング。心機一転したシンプルさが曲に現れましたが、シンプル過ぎて飽きちゃったという。

これも譜面なくなっちゃった。

しかし、まさか10年後に製麺しているとはね!

「スカイフィッシュ」はこんなやつ↓

我がホーム南青山 Z.imagineについて

2020-03-18

Trio Zero録音会場のZ.imagineさんとはもう切っても切れないチームです。

初めて訪れたのは安田芙充央(ふみお)(p)さん、加藤真一(b)さんとのトリオでした。

映画音楽やオーケストラ作品、写真家アラーキーとのコラボで有名な安田さんの音楽があまりにぶっ飛びすぎていて大変に刺激的な夜でしたが、会場は外苑前の旧店舗、洋風の古城の地下牢のような内装、音の響き、あまりにも一目惚れしました。

終了後、誰が責任者かわからず、それっぽい年配の方に「ここで僕のバンドをやらせて下さい!」と直訴したら「はーい、いつでも大歓迎ですよー!後で連絡下さーい」渡された名刺を見たら、何とZ.imagine親会社の現音舎・横田会長でした。会長にブッキングの連絡したのはそれっきりだなあ。

もちろん普段は横田会長はいなくて、出演して1年程してお店のマネージャーに渡辺一慶さんが就任しました。

渡辺さんは音響エンジニアリングが素晴らしく、我々ミュージシャンが気づかないようなPA的気配りをして下さいます。

ドラムの横にあるハンド・マイクも曲中はリヴァーブ多め、MCはオフと演奏中もフレキシブルに対応してもらえます。

ただ優秀なスタッフ・マネージャーであるだけでなく、音楽がめちゃくちゃ好きなのが伝わってくるからいっぱい話してしまいます。

あと店のカラーがまずノンジャンルである事。チャージ額や演奏時間を全てミュージシャンに委ねてくれる所が自分にピッタリで、トリオを解散して2年間ソロやセッションをやりましたが、会場はずっとこちら外苑前Z.imagineでした。

Z.imagineはビルの老朽化に伴い現在の南青山に移転しましたが、基本方針や内装、そして音響がやはり自分にドストライクです。

レコーディングしたいなぁって10年くらい言い続けていたら渡辺さんが「うち(現音舎)で何か協力できることないかなあ〜この店で録りませんか?」と提案して下さいました。

録る時に僕が一番気にするのがスタジオの生音の響き。コンクリと木とスポンジと、色々なスタジオの壁がありますが、「ボコボコした石」の音の反響が僕は一番好みなのです。

Z.imagineはレンガと漆喰、言うことない理想の反響・残響です。

よし、この店で録ろう!!

現音舎には246スタジオという立派なレコーディング・スタジオがありますが、やっぱりZ.imagine大好きなのでそっちでやります。お陰でライブ・レコーディングが実現します。限定30席、「洞の宴コース」あと16席受け付けています!

Trio Zero たった2回のスピンオフ企画

2020-03-16

Trio Zeroと名乗っていますが、ずっと「橋本学trio」という名前でやってきました。

ピアノトリオが好きなので、リーダーになってピアノトリオ・セッションを組んだ事は多々あります。

柳隼一(p)落合康介(b)橋本、細川千尋(p)織原良次(flb)橋本、田中信正(p)安ヵ川大樹(b)橋本、長野に来てからは望月慎一郎(p)中島仁(b)橋本→後の中島仁trio、藤原尚(p)武重俊輔(b)橋本→後のR299、です。改めて凄いラインナップ。

しかしながら、橋本学trioと自分の名前を冠していたのは伊藤志宏・織原良次・橋本学の組み合わせだけです。優劣ではなく、人間関係や継続している事も含めて特別だからです。

かつて、ブッキング後に織原良次がスケジュールNGになった事が2度ありました。

ジャズの現場でよくあるのが「レギュラーベーシストができなくなったから代わりのベーシストに出演依頼する=トラ(エキストラ)を頼む」という事をします。

しかし、織原良次の代わりに誰かベーシスト、という発想にはどうしても至れませんでした。あんな人の代わりなんかいるわけがない(笑)。

なので、その2回はベースレスでそれぞれ行川さをり(vo)ちゃんと北田学(cl)君にお願いしました。何という伊藤志宏人脈!

さをりちゃんにお願いしたライブは2006、7年だったかな?織原良次欠場が発覚したのは本番の2週間前。志宏に相談した結果「さをりちゃんがいいんじゃない?」との事で急遽お願いしました。

そのあたり、橋本学オフィシャルブログに書いた事があるので引用します。

"その次の橋本trioライブだったか、織原良次が出演できなくなった日がありまして、ベースの代役を入れる気にならなかったので「さをり=志宏=橋本」でライブを決行しました。ジャズ・ヴォーカリストだと思っていた行川さをりは実は完全即興もディープなブラジルも、何と橋本オリジナルもいけるとわかり、この日のライブは記憶に残るものとなりました。

この「さをり=志宏=橋本」は後にレギュラー化し、志宏曲や矢野顕子の曲、ボサノバや3人で作った曲をやりました。一方でギターの前原孝紀さんとも繋がりがあった事から「さをり=前原=織原=橋本」という4人でも、ポルトガル語でのブラジル音楽を中心に長く活動を共にしました。"

さをりちゃんとはこの衝撃のライブがきっかけで10年くらい付き合いが続き、2018年にはついに東京から山梨に呼びました(橋本は長野富士見在住)。上記の文はその時の告知記事内にあります。

http://mh-ob.blogspot.com/2018/05/?m=1

朝から「太田朱美Risk Factor with phonolite ensenble」のリハがあり(日中は織ちゃんと一緒だった!)、夜型だったのでほぼ徹夜、夜は外苑前の旧ジマジンでのさをり=志宏=学。お客さん3人だったなあ(笑)。でもこれを見ていただけたのは本当にありがたいです!

さをりちゃんは前述の2018年度、昼間リハを共にした太田朱美(fl)ちゃん水谷浩章(b)さんは2020年度にそれぞれ「音ギバナシ」という橋本学山梨長野企画で共演をお願いしています。まさに運命の1日!!

一方、北田学君との3人はまさにaudace+橋本という夢の企画。なぜなら僕はただのaudaceファンだから(笑)。

今はリンクしていない旧ブログに当時のライブ後記がありました。

http://dmen.jugem.jp/?eid=24

これも忘れられないライブになったなあ。

この続編は、やはり水谷浩章さんとともに!

https://youtu.be/mDnwS8eNGoA

お時間があれば見てみて下さい。

…というように、メンバー変更した事はあります。

この2回以外は全部志宏+織ちゃん+橋本でやっています。

このスピンオフ企画、きっかけがTrio Zeroだったというだけで全く違う音楽でした。しかし2回とも、凄い出会いになりました。

メンバー伊藤志宏・織原良次のこと

2020-03-15

伊藤志宏 piano

まず、彼の頭の中で全てのオーケストラが鳴っており、様々なパートの足し算引き算が自在であります。自作曲を持って行った時に、想定以上の広がりを感じられるのはそのためです。

ピアノの音色・プレイスタイルはもう唯一無二としかいいようがなく、しかもそのインスピレーションの源は映画や文学など音楽以外の芸術がほとんどで、雰囲気・風貌はちょっと文豪のようです。文豪の知り合いはいませんが。

トリオ・シンクレティア、3 cello variationという2つのプロジェクトを運営しながら様々なライブに引っ張りだこの多忙さ、なのに全ての演奏に全身全霊で入り込む姿は圧巻です。

プロフィールに「ドラム・ベースのいない形態に定評がある」とありますが、お陰で自分はドラムから離れたイメージでの演奏ができます。

数年前に名古屋ブルーノートでステージを共にし「俺たちもついにここまで来たねえ」と言い合ったのは良き思い出(笑)。

織原良次 fretless bass

特殊な楽器でありながら多数のユニットにレギュラー参加しているのは、音楽に真摯である事と高い技術、個性的なアプローチ、何より彼の愛されるキャラクターゆえだと思います。

「ベースはこうやってくれないと困る!」という期待のみで彼に演奏をお願いすると非常にもったいない。エレクトリックベースならではの伸びと音程感、独特のオーケストレーション、意表をつく爆弾投下(笑)。

あれだけの年間ステージ数を踏みながら、全てのライブを新鮮な気持ちで迎えられる人です。これは数えきれない程ステージを共にした自分が断言します。

彼とはたまに伝説のベーシスト・作曲家のJaco Pastorious Tributeライブを2人でやっています。「音楽嗜好の節操のなさ」そのスピリットを2人ともしっかり受け継いでいます。周りに気を使う事なくJaco Pastoriousの話題で埋め尽くす「ジャコ・ハラスメント=ジャコ・ハラ」をしてしまわないよう、2人とも気をつけます(笑)。

* * * *

メンバーの彼らは、私橋本が次にどうしたいかを先取りして察知してしまう超能力を持っているのではないかという演奏をしてくれます。

新曲を持って行っても、あまり説明はしません。ドラムの事を何も決めないで行くのに、そのドラム演奏からすぐに感じ取ってくれます。

このTrio Zero以外で2人が一緒に演奏する事はあまり無いようです。2人ともとても自由なので、バンマスとしてはちょっと想像ができないのかもしれません。僕としては、彼らのアンサンブル意識に全幅の信頼があるので、2人がそこにいてくれればどうなってもいいんですが。

最初にメンバー想定した時、いい予感しかしなかったなあ。今もそうですけど。

Trio Zero結成のきっかけ

2020-03-14

2005年頃、ジャズ・プレイヤーとして日々色々なライブをやるようになって、予定は埋まるようになってきた(金は無かった)時期でした。ただしドラマーとして呼んでもらって、その日のリーダーさんの選んだ曲・作曲した曲を演奏するものが100%です。業界では「サイドメン」と言います(昔は「兵隊」と言っていたそう)。

この立場では指揮を取るのがリーダーであるため、サイドメンはその指揮に従ったり意見したりします。僕は20代後半、まだキャリア駆け出しで、様々な音楽的注文を毎日受けていて、自分の性格上まるっと言われた通りに従っていました。それがこの世界で生き残る事だと思い込んでいました。

しかしそんな毎日は必ず行き詰まります。

音楽的注文に手っ取り早く全部従うのは、スタイリッシュにドラムパターンやサウンドパターンを貼り付けていく事になります。

一方自分の心から生まれるリズムやサウンドが確かにあります。

経験を進めていくと、その2つを両立できるようになりましたが、当時はまだ駆け出し、自分の心から生まれるものには蓋をする事で日々演奏していました。それが行き詰まりの一番の原因でした。

行き詰まりを自覚した時、では自分の心から生まれるものって何だろう?それすらもわからなくなっていました。

そんな時聴いていたのはブラジルのエルメート・パスコアル。「Bebe」というオーケストラ+パーカッションの曲を聴いていて「これピアノトリオでやってみたらいいんじゃない?」と思い、浮かんだメンバーが伊藤志宏(p)織原良次(flb)。自分が一番自分のままでいられる2人。

おっしゃ、これでピアノトリオやってみよう。プロ活動初のリーダーバンド「橋本学trio」として。

「この曲をこのメンバーでやりたい」自分の心から生まれるものを思い出す、絶好の機会です。

2005年9月25日、阪神タイガースがリーグ優勝したその日に記念すべき第一回橋本学trio liveは行われました。会場は千駄木Jango、いまは閉店してBar Issheeという名前のライブハウスになっています。

Bebeはこんな感じになりました。

Trio Zero「Bebe」

https://youtu.be/UBmn4z-hRZ0

このTrio Zeroはカテゴリー分け可能か??

2020-03-13

Trio Zeroはピアノ・フレットレスベース・ドラムの編成。これは、ジャズなのか?一般的にはジャズピアノトリオの編成です。

だからといって昔ながらのジャズを期待されても、スタンダード・ジャズはほぼやりません。ギャグでブルースをやった事はありますが、我々に精神的にブルースがない(笑)。

リズムも、全編スウィングという曲は作った事がないですね。唯一「コメツキムシ」の後半がスウィングですが、レゲエというかハーフタイムシャッフル→ウェザーリポートのナイト・パッセージのグルーヴ→スウィングという流れです。

ただし精神的には極めてジャズです。何があっても肯定する事や、世界中の文化に好奇心を持ってたくましく取り入れる精神はとてもジャズ的だと思います。

結局、橋本学の曲ばかりやっているため、僕が影響を受けた音楽ジャンルの要素が沢山入っています。

元々はドラムが面白い音楽ばかり聴いていたのですが、徐々に楽曲自体が面白くなっていきました。

ざーっと挙げていくと

・カシオペア(Jフュージョン)

・スティング(ロック・ポップス)

・ジャコ・パストリアス(ジャズ・フュージョン)

・ウェザーリポート(ジャズ・フュージョン)

・チック・コリア(ジャズ・フュージョン)

・ラッシュ(プログレ)

・ポリス(レゲエ・パンク)

・タワーオブパワー(オークランドファンク)

・ジェームス・ブラウン(ソウル・ファンク)

・マイケル・ジャクソン(ブラック・コンテンポラリー)

・パット・メセニー(ジャズ・フュージョン)

・アラン・ホールズワース(プログレ・英ジャズ)

・ジョン・マクラフリン(インド・プログレ・ジャズ)

・パコ・セリー(アフリカ)

・エルメート・パスコアル(ブラジル・フュージョン・プログレ)

レコード会社だと

・GRP(西海岸フュージョン)

・CTI

・ECM(ユーロ・ジャズ)

・Warp Records(テクノ・ドラムンベース)

・Label Bleu(仏ジャズ)

・MPS(独ジャズ)

・Dreyfus Records(仏ジャズ)

・OWL Records(ユーロ・ジャズ)

一言で言うとジャンルが無茶苦茶に入り混じっているのが好きです。アーティストの後にわざと特定のジャンルを書いてみましたが、違和感半端ない(笑)。

例えばジャコ・パストリアスの音楽にはジャズ・ロック・R&B・カリビアン・クラシックの要素がそれぞれ色濃く入っています。

ではTrio Zeroは何だろう?日本で生まれ育った、湿度の高い詫びさび的な美意識も隠さず自然に入っています。

こちらのサイトではジャズになっていますが、精神的にジャズはそもそも多要素なので、正しい!

南青山Z.imagineがこんなに心地良いのは、出演者に雑多なジャンルが入り混じったままライブ・スペースを提供してくれるからです。

国産ポップフュージョンプログレ欧州ジャズワールドミュージックテクノソウルファンク、かな。

ひとくくりに「ジャズ」でいいかと最近は思っています。

レコーディング直前ライブ@南青山Z.imagine(動画あり)

2020-03-12

レコーディング前ラストライブ、やってきました!

橋本学・伊藤志宏・織原良次、録音会場である南青山Z.imagine。レコーディングと全く同じシチュエーションです。

通常ライブ前サウンドチェック時に、演奏しながらのモニターや外スピーカーの調整をお店側にお願いするのですが、昨日は一切しませんでした。

その理由は、このレンガ壁の部屋の響きとマネージャー渡辺さんの音響調整により、我々の理想的な音が得られるからです。

渡辺さんは前店舗の時から15年中14年くらいは我々の音楽を聴いて下さっているため、このTrio Zeroの音像と残響感を知り尽くしています。

世間ではコロナウィルスの危険が叫ばれイベント・ライブハウスに対してかなりの逆風が吹いている中、昨日はいつもと変わらぬお客様の数。こんなにありがたい事はないです。

昨日は「一万年落下」「タビビトノキ」を久々にやりました。「一万年落下」は梨木香歩さんの小説「裏庭」に出てくるセリフから着想を得ました。

「私たちはどのくらい落ちていってるのかな」

「今一万年くらいだよ、たぶん」

確かこんな。

しかし、この曲構成は異常(笑)。途中部分のドラムループは演奏していて頭がおかしくなりそうです。

激しい曲が終わると息が上がるのは、予定されていたツアーが中止になり久々のライブだからだと思いまして「ツアーが中止になって久々のライブで」とMCで2回話してしまい、織原良次にツッコまれました。おじいさんかよ(笑)。

もう音楽的な詰めはやらなくていいような気がする。あとは録るだけ。今が最高なので。

このバンドをやっていて良かったな、と思います。志宏は、MCで自分と織原が話しているのを横で見ていて同じ事を思ったそうで。

我々の世界はロックバンドと違って個人個人で様々な活動をしているため、メンバーは日々それぞれアップデートしていきます。会うのも久々、お互いに近況報告をし、コロナウィルスの影響など情報交換をしました。

メンバー3人でアップデートの内容も違うし、各人家庭もあり、僕なんか長野県民だし、でもその違いを受け入れ楽しむ。受け入れるという事がお互いに共有できているため、めちゃくちゃ居心地がいいです、僕は(笑)。組んだ時にそういうメンバーを選んだのだと思います。

人間的に「違いを楽しめる」ができれば、音楽でそれができるから。

昨日の「雪閃」とか、めちゃくちゃ自由だなと思います。相当な信頼関係がないとこんな音楽にはならないなあ。

撮影した最新の動画をYouTubeにアップしました。

https://youtu.be/__O3assJOes

「13 years」「タビビトノキ」「ブロッケンの妖怪(ベースソロ)」「一万年落下」「雪閃テーマ」「雪閃アドリブ部分」です。

2006年初頭、このTrio Zeroのために作曲して発表する事を始めてみたわけですが、家にはギターしかない。しかも全く弾けません。

なので、なんとなくグルーヴをイメージしながらまずメロディをつくり(弾ける範囲で)、レコーダー(当時はMD)に録音→再生しながらベースラインを当てていきます。

メロディとベースラインが決まると何となくコードが決まります。

五線譜を用意してなかったので大学ノートに音符を書きました(笑)。

構成について。テーマ→ソロ回し→テーマを同じコード進行で回す、ジャズの定石の構成にあまり魅力を感じません。「アドリブは楽曲のために存在する」という思いは今でも一貫しているので、橋本学オリジナル曲はアドリブ用に新たにパートを用意している事が多いです。

そうして最初にできた2曲が「ブロッケンの妖怪」「セントエルモの炎」でした。「ブロッケン」は構成を大きく変えて未だにライブのクライマックスに演奏しています。

現在は楽器ではなく、iPhoneにあるGarageBandにピアノ(メロディ)・ベース・ドラムを打ち込んで、最後にシンセでコード確認をして決めています。

自分の曲のドラムについては、いつもライブ当日まで何も決めずに行き、2人に演奏してもらうのを聴きながら何となく叩いています(笑)。楽曲のイメージがわかっていればドラムは自然とそこにいく、という感じかな。

セントエルモの炎

https://youtu.be/sowzGdH7OTk